「一生に一度の伊勢参り」その道を辿る。榛原から筋違橋まで。

榛原 1 榛原 2

萩原の辻 本居宣長も泊まったという「あぶらや」左の道標の

初瀬街道との分岐点 前に 今も住んでみえて、年に1.2回内部公開

今回はここからスタート されるらしい大宇陀はこちらに移動しました

榛原 3 榛原 4

「あぶらや」の隣に立派なお屋敷 宗祐寺 周辺に旧家が点在

松の仕立てがすごい! 解体され駐車場になった所も

榛原 5 榛原 6

常夜灯 当日はイベント中でした 墨坂神社「日本書記」にも出てくる、由緒ある神社

船尾 1 船尾 2 檜牧 1

弘法大師の岩清水の 舟尾垣内道標? 御井神社 墨坂神社とは好対照

自販機 1回100円 寛文四年(1664年)建立

高野聖の活躍跡か

自明

不動堂近く 国道脇に旧道の面影が? 酒・煙草・米を販売

高井 1

高井の集落 右手200m位の所にバイパスが 高井の集落祭りの準備が始まっていました

有り、おかげで静かで良い雰囲気 後ろのガードレールがバイパス

高井 2

高井の集落中ほどで左に折れます 頭矢橋のたもとに常夜灯 宮田家と松本家間にある道標

この道標も位置が変わっている

高井 3

宮田家 街道(伊勢側)から見た旅籠・大和家(松本家)

赤埴 1

千本杉 津越家 代々山林業を営んでいて、建物は

昭和41年に改築され、今風の落ち着いた雰囲気

旅籠・大津屋とも言われますが、旅籠は営んで

いないとか 本陣だったとかいわれよく判らない

赤埴 2

「右 いせみち」と刻む。

諸木野 1

庚申塚

諸木野 2

諸木野関所跡

諸木野 3

桜で有名な仏隆寺と伊勢街道の道標。新しそう

諸木野 4

石割峠を控え賑わったという

この宿場町も明治と大正時代の

大火でその風景は失われた。

棚田の田植えも済んで

典型的な日本の山村風景。

町に住んでいると「ほっと」する

光景です。

鉄道が初瀬街道沿いルートを

取った時に杉等の植林に

取組み、今は林業が盛んとか。

石割峠 1

「右 はせみち 左うだみち」 植林された杉の林を抜ける

石割峠 2

峠は切通しで狭く、この小さな「立札」無いと気がつかない

石割峠 3

街道は宝暦5年(1755年)建立の道標の先で右に折れる ここで車道と合流する

「右 いせ 左原山」

上田口 1

山間の風景 旧家の庭に大きな松

上田口 2 黒岩

浄土真宗・専明寺 ここは室生寺への追分 この界隈は旧家が多く残る

でもあり、この界隈に旅籠・茶屋があったという

山粕峠 1

峠は広く茶屋があったという 沢伝いに道がある

山粕峠 1

沢を渡ると「祠」があり国道と合流

山粕 1

集落 かっては人馬で大いに賑わい 専光寺

浄瑠璃も盛んだったとか

山粕 2

春日神社 鞍取峠の入口

鞍取峠 1

入口の道標 この峠は距離は短いが ここにも茶屋があったかも

坂は急で越えるのに30分弱掛かる

鞍取峠 2

坂が緩やかになると林道と合流する 「浄空欣了法師塔」宝永8年(1711年)建立

桃俣 1

白鬚稲荷 ここから町家下の 街道は左手よりカーブする。手前は吉野道

集落が始まる この旅籠街も昭和の大火で失われた

土屋原 1

杉の大木に囲まれた春日神社 境内の「ラッパ銀杏」 白藤稲荷

土屋原 2

川俣辻の道標「左いせ 右はせ」 中央の道路標識の下に道標が建つ

土屋原 3

国道から離れ桜峠に向かう。 峠と言うより「丘」越え。

菅野 1

杉木立を抜けると突然、ドーム型の

小学校が出現!

菅野 2

橋の袂の常夜燈と道標 「太神宮」と刻まれた天保3年

「右 はせみち 左いせみち」 (1833年)の常夜燈

菅野 3

曹洞宗安能寺 室生寺が開かれるまでは 街並み

女人高野と言われたとか 山門左の桜でも知られる

菅野 4

道標「右いせ 左はせ」 街道は右へ

菅野 5

杉木立の中の四社神社 天照大神を始め 氏子さんの玄関の木槌 「四社神社と

四社を祀る古社 秋祭の獅子舞で知られる 上棟祭」書かれている

菅野 6

「伊勢本街道 右旧ちか道 左新(道)」と刻む

神末 1

延喜式・御杖神社 本殿に久那斗神と2神を祀り、境内に神末地区の神社を合祀

神末 2

西町の文政9年(1826年)建立の常夜燈と道標「右 いせみち」

神末 3

橋の袂の旧家 街道は左へ 東禅寺

神末 4

神末地区の東町から西町・牛峠を望む 元旅籠らしい家の玄関 伊勢風注連縄の西限?

神末 5

佐田峠の首切地蔵と自然石の道標 敷津の道標「伊勢本街道

「是与 宮川へ十二里廿一丁」 右旧ちか道 左新(道)」

神末 6

敷津の「太神宮」常夜燈。明治33年建立で新しい

神末 7

岩坂峠の姫石明神縁談や 一気に下る

婦人病に霊験あらたかとか

神末 8

剥き出しの岩石から「岩坂峠」の名が付いたとか 沢と道の区別が無く沢蟹が一杯いる

神末 9

大日如来供養碑 六部経塚

石名原 1

県境を越え国道に合流 すぐ国道と分かれる

石名原 2

「太一」の常夜燈 天保15年(1844年)建立 自然石の道標「いせみち」と刻む

石名原 3

三角柱の道標「すぐいせみち」 「右 なばり 左 はせ」と刻む

石名原 4

払戸の常夜燈「太一常夜燈」と刻む 文政2年(1819年)建立 梅雨に紫陽花が咲いて

石名原 5

中垣内常夜燈「太一」と刻む 文化11年(1814年)建立 自然石の道標「いせみち」と刻む

石名原 6

自然石の道標がある辺り 右下に庚申塚

奥津 1

瀬之原の常夜燈「火袋」が金属に交換してある

奥津 2

柏森呉服店 久しぶりに営業中の店を見ました

奥津 3

かぶとや 趣のある家々が続く

奥津 4

坂本屋 JR駅前の道標「左 はせ新街道」 街並み

奥津 5

尾張屋 元紺屋

奥津 6

まるあ 魚盛

奥津 7

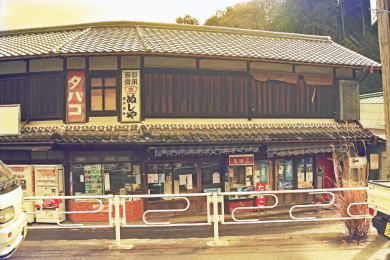

日用百貨「ぬしや」営業していた頃 ’96.02

奥津 8

山内醬油店 以前の警察署 平屋の標準形駐在所に

建替えられました いずれも1996.2撮影

奥津 9

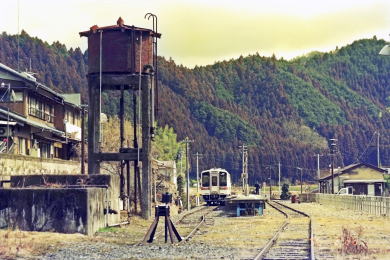

超ローカル線名松線奥津駅、以前の風景 構内と駅舎は新しくなりました

奥津 10

旧旅籠 こちらは変わらない 谷口の常夜燈 曲がり角に建つ

飼坂峠 1

首切地蔵 渓流の沿って急坂を上る 腰切地蔵 沢と道の区別が無くなる

この峠越えは思ったよりハードです。昔、山賊や追剥が出たという

飼坂峠 2

峠 休憩所辺りに茶屋があったとか 東方(伊勢湾側)を見る

飼坂峠 3 多気 1

石段が残る 伊勢湾側は歩き易い 宿場入口 三多気の桜

多気 2

洗い場 旧旅籠?壁が杉皮で仕立ててあります

多気 3

常夜燈 元治2年建立 道標 嘉永6年建立 大橋の旧欄干 今は木造

多気 4

北畠神社 北畠親房、顕家、顕能らを祀る 北畠屋敷跡庭園 12代将軍足利義晴を

左後方から霧山城跡に登れる 迎えるにあたって作庭された

但し「くま注意」の立て札がある。ここは三重県県庁所在地・津市内

多気 5

営業中の旅館「結城屋」 峠の麓の馬頭観音 道標「右 いせ道」

櫃坂峠 1

右に役行者 明和5年の建立 多気不動尊

櫃坂峠 2

峠の旧茶屋?朽ち果てた 東方(伊勢湾側)を見る。集落(中央)は遥か下

櫃坂峠 3

長い急坂が始まる 道が無くなったかと思った 脇を猪が 勢至観音と井戸(下)

駆け抜けた ここは松阪市内

櫃坂峠 4

道標「左 若宮八幡宮道」 山の神 ここまで来ると 道標「右 いせ

本来の位置と異なる? 道はなだらか 宮川へ九り」

長瀬

道標「すぐいせ道」 長瀬不動と弘法大師、燈籠と常夜燈 両泉寺前に建つ庚申塚

横野 1

常夜燈「両宮兼燈」と刻む 庚申祠と常夜燈 街並み 中央が右の庚申祠

横野 2

道標地蔵 柿野神社 境内にある常夜燈。和歌山

街道との追分から移設

柿野 1

和歌山街道との追分 本街道は右へ

猪が出れば「いのしし鍋」屋も出来る

大石 1

「大石宿 これより宮川・・・」と 大石の街並み。山手に

刻まれている 後方が庚申堂 新道が出来残る

大石 2

不動院脇に移設された 不動滝 夫婦滝とも 大石不動院本堂。毎年9月1日に風水害の除災

常夜燈 五穀豊穣を願い「八朔まつり」が行われ賑わう

大石 3

天然記念物「ムカデラン」群落 不動院の前の櫛田川

小片野 1

街道に面して旧三重交通松阪線終点大石駅が 和歌山街道(左)と本街道(生垣に沿う)

有りました 今はバス停とバス駐車場になって との追分 カーブミラー辺りに道標が

います。大石の町からはかなり下流にあります 有ったらしいが発見出来なかった

小片野 2 上茅野 1 下茅野 1

地蔵尊 道標 神社前に移設された 公民館に移設された道標

文政13年建立の常夜燈 「右 さんくう 左まつさか道」

下茅野に常夜燈が2基あったらしいが、移設されたか現地には無い

津留の渡し

船着き場前の 川の中央で底石が直線で無い辺りが 上流に昭和4年、鉄橋が架かりました

石碑 「渡し」のルートか はかり岩はどれ? 「昭和3年 名古屋港 築地鐡工所」製

津留 上牧

道標「左 いせ」 その前に「右 大師道」の道標 左から「道別れ地蔵」「行き倒れ地蔵」

「廻国供養碑」

中牧 鍬形 1

右手に新道が出来、街道はそのまま残る 道別れ地蔵 不動院入口の仏足石

鍬形 2

不動院と不動滝 道標「左 丹生大師道」

井内林

街道は新道と別れ稜線に沿って進む この辺りは、ほ場整理が行われたようで、

左から「廻国供養碑」「いぼ地蔵」

「5代目伊勢三郎物見の松」が纏められている

三疋田 相可 1

歯痛地蔵 弘化2年建立の常夜燈 千鳥ヶ瀬。右から「塞の神」(境の神)

本街道では最大級とか 灯篭(寛政四年)西行法師の記念碑

相可 2

熊野街道との追分 道標の前にある「まつさか餅」長新

左の道標は「伊勢本街道」と 伊勢番外編・伊勢の餅で紹介。

刻まれている 文久三年の建立

相可 3

「鹿水亭」今も料理旅館として営業中 「おんばさん」と呼ばれる母乳神

正面は改装されている

この背後は櫛田川で対岸は射和の町。江戸時代は水銀製品と松阪木綿で大いに栄える。

相可 4 多気 1

町並み 小さな水分社 湧き出る清水が旅人の喉を潤した

西池上 1

金粒丸の看板。西村家にある。 村林家と街道 明治の終わり頃まではこの家が

立派なものでこれ以上風雨 金粒丸を販売していた 江戸に店を出し、

晒すのは惜しい 米・酒・紙を扱い大繁盛だったとか

西池上 2

ここで左の道へ 道標が無いと間違える

朝久田 1

伊勢側から見た「伏し拝み坂」と遥拝碑 内宮摂社・棒原神社 この森の北を通る

中央・切通し上に碑が立っている

田丸 1 田丸城 1

田丸神社と常夜燈 城下に入り 富士見門(長屋門)他に建築物は無い

ここから道が屈折する 街並みはこちら

田丸城 2

南朝・北畠氏ゆかりの城。 天主跡。石組みは打ち込みはぎ?

この石垣は信長の二男・信雄が築いたもの 後に和歌山藩の

領地になり家老久野氏が最後まで城主を務める

田丸 2

熊野街道との交差点から熊野方を見る 今の道標 旧道標 田丸城内にある

御師の過剰接待、古市の夜も良き思い出 玉城中学校内に移転保存

この角を廻れば精進の道が始まる 「紀州街道」と刻まれています

紀州藩主の参勤交代の

道でもありました

玉城 1

狭田国生神社付近。 「オブラート」を発明した小林政太郎の生家。

子供の頃、これで粉薬を包み飲みました(笑)

玉城 2

常夜燈 明治51年6月の建立と刻まれて 宮川 1

いますが、台座はそれ以前の建立と思う 渡し近く

宮川 2

「いせ両宮一里鐙」文政13年建立 案内板の後にある尾崎咢堂(行雄)記念館

川端神社境内に建つ 四季桜が咲いていた

宮川 3

柳の渡しの案内板と柳の渡しがあった辺り 渡れば外宮の

森が見え、参宮街道と合流する筋違橋はすぐ