二川八幡神社例大祭

今年は160周年記念祭で賑わっていた。三輌の御車(山車)は何れも慶應元年

建造の名古屋型で「からくり」があるが演ぜられ無かった。本宮(本祭)は

正午渡御出発、御車も大勢の囃子方が演奏しながら町内を巡り、要所要所で

「叩き合い」と呼ばれる競演がある。各地で異なる見所が愉しみでもある ’25.10.12

一部の方にボカシが入れてあります

中町車 午前中、山車が地元エリアを廻ると思って早めに出掛けたらそれは無かった 東町車 妙泉寺参道

八幡神社横に整列

渡御出発 神官に続いて天狗

神輿が続く 稚児舞

新橋町車から出発 大勢の囃子方が続く

続いて中町車 東町車

旧東海道を行く中町車 川口屋前に戻ってきた渡御

最初の「叩き出し」は川口屋前

新橋町車 後方で子供達が交代で小太鼓を叩く

中町車 女性がガンバル! 東町車

町内巡行 JR東海道線を渡る中町車 東町車 二川宿まちなか公園付近

新橋町車 「駒屋」前で記念撮影 スーパー前で回転

二川宿本陣前 ここで降雨 三週間連続(涙) 本陣で稚児舞

本陣前 新橋町車 東町車

中町車

二回目の「叩き出し」中原屋・高札場跡前

若い女性も参加

東町車はメンバーが少ない

中町車お囃子 「叩き出し」終了 ここで大岩神明社祭に移動

新橋町車 上山 中町 上山 東町車 上山

傘を持った小野道風、柳、蛙 「国性爺合戦」の「和藤内」 満月と兎の餅つき、ススキ、紅葉

あやめ 前山 唐子 前山 神主の幣振り

旧二川宿

東海道五十三次33番目の宿場。元より二川町と大岩町に跨っていて

二川町側に旗籠があったせいか趣のある住宅や商店が点在している。

落ち着いた街で和むが車が多く速いので要注意!前回は東海道歩きで通った。

JR二川駅から東に向かって歩く この辺りは大岩町で宿場では無かったようです

この先に大岩神明社がある 大岩神明社を過ぎると旧宿場町で商店が点在する

西問屋場跡碑

高札場跡碑と秋葉山常夜燈 道は桝形になっている

曹洞宗大岩寺 本尊は千手観音 「西駒屋」田村家住宅 明治期の建築 登録有形文化財

二川宿本陣

旧東海道の本陣で現存するのはここと草津宿本陣のみ

馬場家が本陣職を務めた 後方に資料館がある

門 式台付き玄関

玄関棟 左上が玄関からの廊下 ↙坪庭を囲む部屋 八畳床の間付

坪庭 茶室

上段の間 上段の間に接する庭

上段の間に接する風呂 坪庭 囲む部屋がある

玄関右側の入口 ここに道具箱、長持ち、旗類を置いた

↑続く部屋 玄関棟 広い板張り通路に面する

馬場家主屋? 街道側から 通路 左が玄関棟 右が主屋

主屋 勝手

主屋 座敷 庭と蔵

再現された高札場 表門に掲げられた「関札」

旅籠屋清明屋 倉橋家

大名が本陣に宿泊の際は家老などの上級武士の宿泊所にもなった。

街道側 本陣と接する

ミセの間 続く部屋

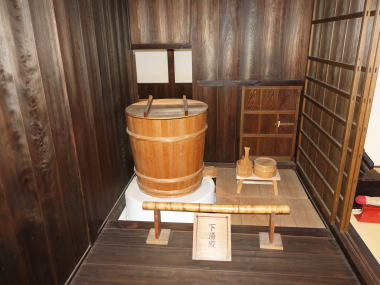

奥の座敷は一段高い 下湯殿

座敷 座敷に面する庭

通路に接する台所 奥座敷と庭

越智歯科医院(診療はしていない) 山崎精肉店 本陣コロッケを買う予定が・・・

脇本陣跡 旗籠「三ツ田屋」大正期の建築

商家「駒屋」

江戸中期に米穀小売店として開業し後に質屋を兼業

問屋役や名主などの宿村役人を務めた「田村家」の遺構

「駒屋」田村家 右に脇門 店前の道は桝形になっていたが改修された

店の間 主屋は文化11年(1814)建築 右奥に座敷

座敷接する庭と離れ座敷への渡り廊下 主屋入口から続く通路

離れ座敷 茶席 明治前期の建築

南土蔵(左)と中土蔵は「ふたこまや(雑貨扱い)」 北土蔵は「蔵カフェ」ランチを食べた

北蔵 江戸末期の建築 広場と庭園 蔵跡?

「駒屋」右隣の大きな家で敷地も「駒屋」より広い

二川八幡神社

鎌倉期に鎌倉鶴岡八幡宮から勧請され創建 祭神は応神天皇 二川の氏神

社頭 鳥居の右に「逆桜」

手水舎

本殿 神輿

末社

日蓮宗妙泉寺 山門 本堂 前に河津桜

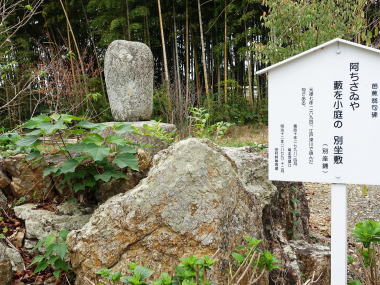

紫陽花塚 芭蕉の句碑

川口屋 右に二川一里塚跡碑

大岩神明宮祭礼

文武天皇二年(698)創建と伝わる。江戸期は幕府の保護を受けた

祭礼は神輿の町内巡行が主で前日の夜は手筒(花火)奉納があった

子供神輿

街歩き